こんにちは!鍼灸スキルアップ塾の陣内です。

今回は『肩甲挙筋の電気鍼治療』について書いていきたいと思います。

前回の記事の肩甲挙筋のトリガーポイントと一緒にみていただくとなおいいと思いますのでこちらの方も宜しくお願いします。

肩甲挙筋は肩甲骨を吊る様にしている筋肉になります。

ですので猫背などになると肩甲骨が外転、上方回旋になっているので必然と肩甲挙筋はストレスにさらされている位置関係になります。

その為、肩甲挙筋は筋の緊張状態が強い事が多いです。

肩甲挙筋はアプローチをする事が多い筋肉です。肩こりはもちろんですが頸部疾患、肩関節障害等でも刺鍼する事は多いです。

しっかりイメージをつけましょう。

肩甲挙筋の起始停止などの基礎解剖

肩甲挙筋の停止部付近の刺入方法

肩甲挙筋の鍼通電

それでは最後までよろしくおねがいします。

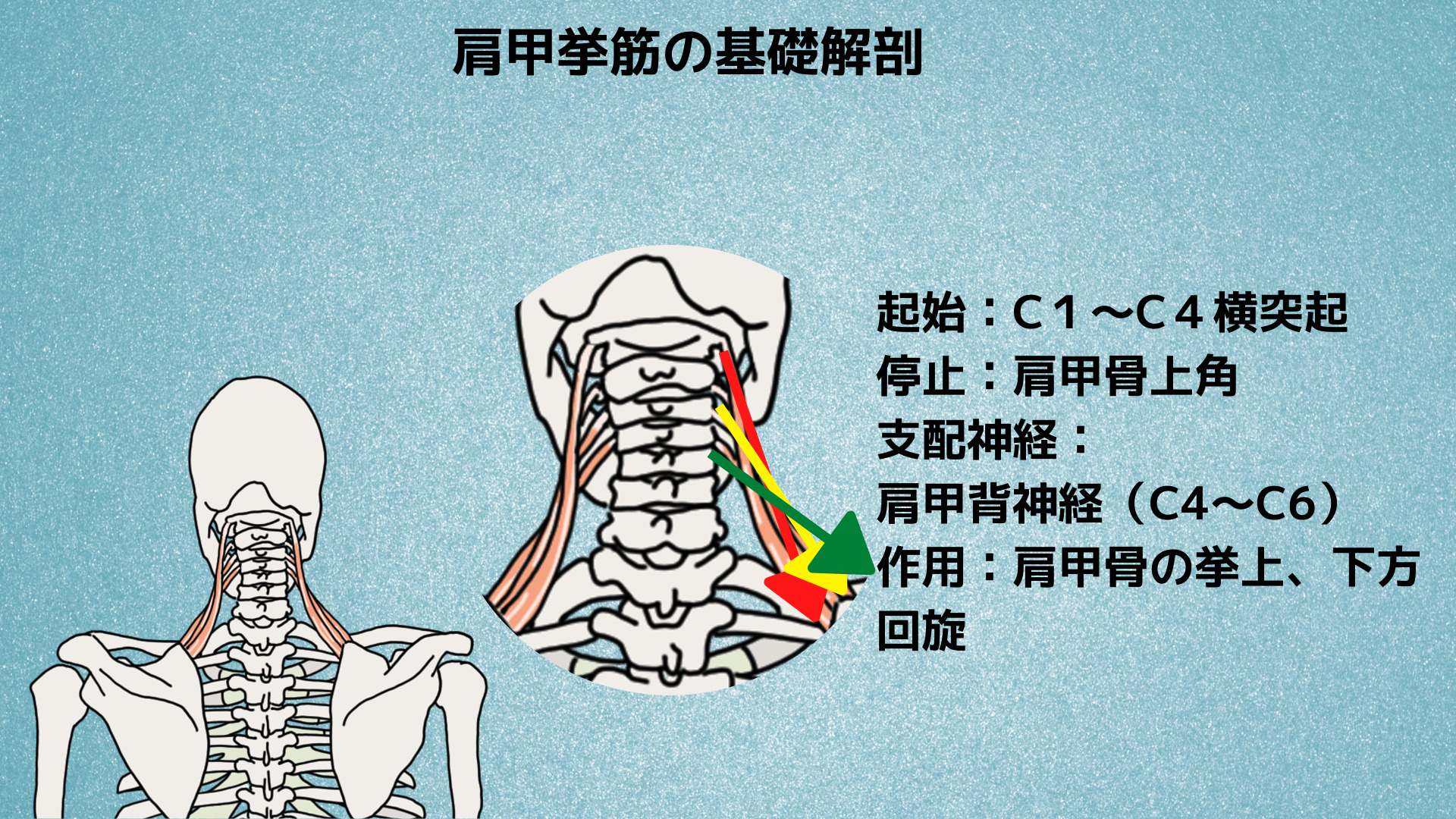

肩甲挙筋の基礎解剖

| 起始 |

C1〜C4横突起

|

| 停止 | 肩甲骨の上角、内側縁上部 |

| 神経支配 | 肩甲背神経(C4〜C6) |

| 作用 | 肩甲骨の挙上、下方回旋 |

| 栄養血管 | 肩甲背動脈 |

何をするにせよ解剖学をちゃんとイメージをできることは非常に重要になります。

解剖学がしっかりしておくと臨床でできる幅が大きく広がると思います。

肩甲挙筋は上部は環椎の横突起からC4までの横突起に起始をもちます。停止部は上部が肩甲骨の内側縁の上部に付き下部の頸椎になるにしたがって、内側縁上部~肩甲骨上角外側に場所を変えながら停止をしていきます。

このように付くため捻じれのような筋の形を作ります。

この捻じれは力学的にストレスがたまりやすくなるので筋のスパズムを生じやすくなっています。

また筋の下方には肩甲背神経が走行し絞扼の原因にもなります。

電気鍼の設定

それでは電気鍼の設定をご紹介していきます。

設定は次の表を目安にしてみてください。

| 一次痛 | 二次痛 | |

| 神経 | Aδ線維 | C線維 |

| 周波数 | 高頻度

100Hz以上 |

低頻度

1~30Hz程度 |

| パルス幅 | 100μsec以下 | 200μsec程度 |

| 出力 | 我慢ができるくらい | 筋収縮が起こるぐらい |

これが基本的な設定の考えでいいと思います。

受容器もまた考えるといいと思います。

| 受容体 | μ受容体 | δ受容体 | κ受容体 |

| 周波数 | 2Hz | 2Hz/15Hz | 100Hz |

| 内因性オピオイド | βエンドルフィン | エンケファリン | ダイノフルフィン |

このあたりが基礎的な考えになっています。

内因性オピオイドを考えた場合は通電時間を20分ほど通電するのがいいと思います。

電気の設定がわからないであったり、質問がある場合はtwitterの私のアカウントにDMなどいただけるとご相談に乗りやすいです。

この2つの表は私のblogではよく出ている表になります。

是非参考にしてみてください。

これにモードでスウィープなどをするとおすすめになります。

肩甲挙筋の痛みは慢性的な痛みが多いので二次痛に対しての設定が多く行うことが多いです。

肩甲挙筋の鍼通電

それでは実際に鍼をしているところをご紹介していきます。

実際に鍼をしている動画になっていますが流れもありますので見ていただいたほうがわかりやすいところもあると思います。

ここからは静止画でもご紹介していきます。

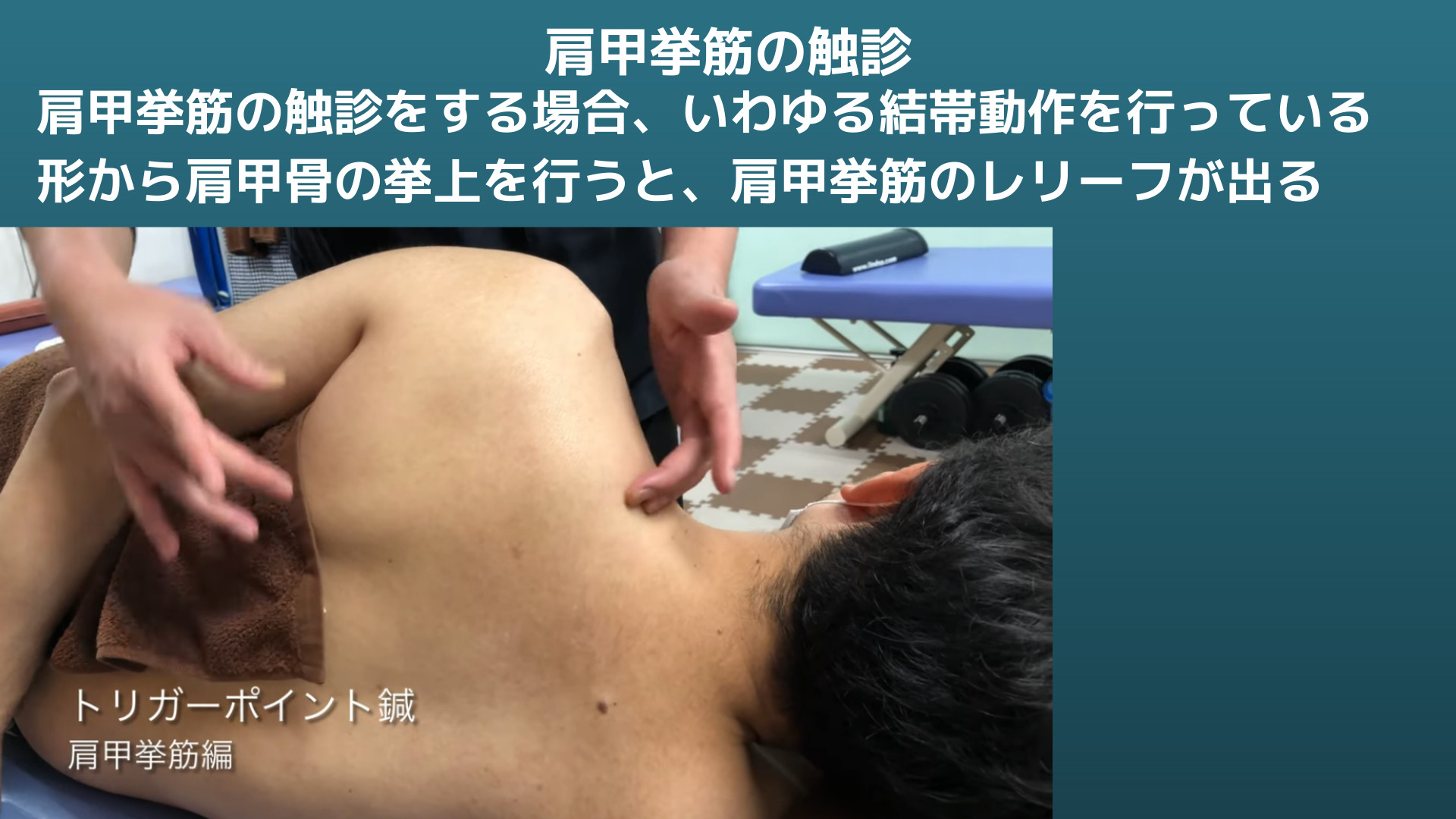

まずは触診からです。

何をするにしろ触診は刺鍼技術を向上させるためには必要な技術になります。

毎日研鑽することで飛躍的に上がることができます。

肩甲挙筋を触診をする場合いわゆる結帯動作(肩関節内転、内旋、伸展)の肢位で肩甲骨の挙上を行います。

これにより肩甲挙筋のレリーフがはっきりと出ると思います。

これで走行をしっかり把握するようにしましょう。

肩甲挙筋の電気鍼をする際は刺鍼するポイントは2点

・肩甲骨の上角からやや上内側に行ったところで肩甲背神経が通過するところがモーターポイントになりますのでそこを狙います。

・もう一点はC5の横突起辺り(環椎由来の肩甲挙筋を狙うように)刺鍼します。

この2点に刺鍼するとしっかり肩甲挙筋が収縮するのがわかると思います。

僧帽筋が肩甲挙筋の上層にあるので刺鍼時に僧帽筋を寝ける感覚を触知するのが重要です。

まとめ

今回は『肩甲挙筋の電気鍼』について書いていきました。

頑固な肩こりには肩甲挙筋の問題や肩甲背神経の問題がある場合があります。その場合肩甲挙筋を狙って筋パルスすることは非常に重要になります。

是非普段の臨床にお役立てください。

最後までご覧くださりありがとうございました。

ツイッタ―はこちら

ブログの更新よりyoutubeの更新の方が早いので良ければチャンネル登録もよろしくお願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCoe7aFT4bb58pCjWbsVLZJA