肩関節の臨床で意外と鍼を刺しにくいのは肩甲下筋ですよね。

しかし肩関節の安定には肩甲下筋は必要不可欠なので刺鍼出来るようにしておきたいですよね。

肩甲下筋は、棘上筋、棘下筋、小円筋とあわせて回旋筋腱版(ローテーターカフ)を形成します。

しっかり覚えていきましょうね。

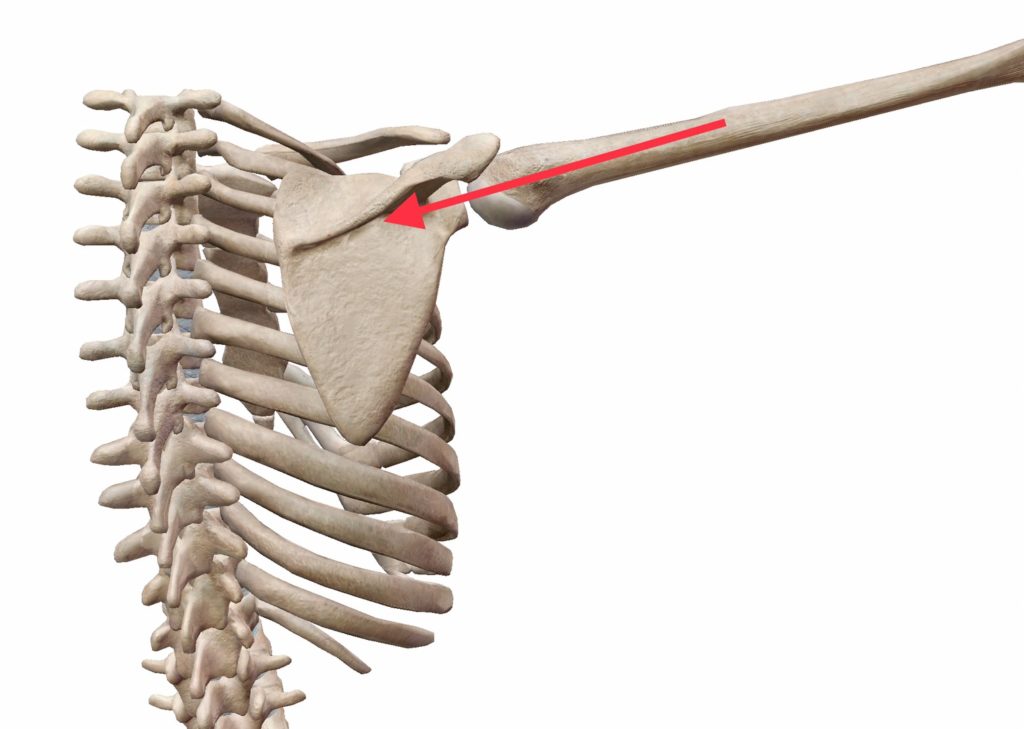

肩甲下筋の起始停止

| 起始 | 肩甲窩下 |

| 停止 | 上腕骨小結節 |

| 神経支配 | 肩甲下神経 |

| 作用 | 肩関節の内旋 |

| 栄養血管 | 肩甲下動脈 |

このようになっています。

肩甲下筋は肩甲骨の前側にあり、多くの部分は触診することができません。しかし、上述したように安定性にも関係していますのでアプローチにも重要なポイントです。

最近流行りの『肩甲骨はがし』などもこの肩甲下筋をアプローチしていることも多いと思います。

肩甲下筋の働き

肩甲骨の働きは主に解剖学的にいうと肩関節の内旋ですね。ローテーターカフ筋肉の中で唯一の内旋筋ですね?

学生時代の時など解剖学を習っている時に

『肩の回旋筋腱板は肩の安定性に関係しています』と習いますよね!?

でも解剖学的な作用は『内旋』ですよね?

これだけでは肩のローテーターカフの作用を知るには理解が足りません。

肩甲下筋の重要な作用

肩甲下筋の重要な作用は

肩甲上腕関節の中で上腕骨頭を求心位に保つ

ということです。

肩甲下筋を含めたローテーターカフの筋肉は肩関節(肩甲上腕関節)の中心に近い部分に停止部分を持ちます。そのためモビリティマッスルとしての作用よりもスタビリティマッスルとしての作用がメインになります。

またローテータカフのすべての筋肉は停止の一部が関節包に付着するといわれており、関節包内を陰圧に保つのにも関与しているといわれています。

肩甲下筋のトリガーポイントが形成されやすい部分

肩甲下筋は肩関節の運動軸を上下にまたぐために上方線維群と下方線維群に分けられます。

その為、筋の運動も多少違います。

ですので上方線維群にも下方線維群にもトリガーポイントは形成されやすいです。

主にできやすい所の目安は

- 肩甲骨の内縁上部から肩甲下窩に少し入った所

- 肩甲骨の内縁下部から肩甲下窩に少し入った所

- 腋窩に肩甲下筋が出てきたところ

の3か所あたりにトリガーポイントは形成されやすいです。

肩甲下筋の関連痛領域

肩甲下筋の関連痛領域は広く、肩関節から飛んで手首までに広がります。

主な領域として

- 腋窩の後面から肩甲骨一帯の領域

- 上腕の内側の領域

- 三角筋の中部繊維あたりの領域

- 手首の背側の領域

が主な関連痛領域になります。

トリガーポイントが形成されているところに直接指などで押圧が出来ないため、鍼先でトリガーポイントに当てる事で関連痛を再現できることがあります。

しっかり肩甲下筋のイメージを頭でしながら鍼を刺すことによってとⓡがーポイントにあてれると思います。

肩甲下筋のトリガーポイント刺入法

肩甲下筋に鍼を刺入する場合の主な方法は二つあります。

側臥位と仰臥位で行う方法があります。

肩甲下筋を狙う場合、腹臥位で鍼を打とうとすると肩甲骨と胸郭の間が位置関係が近くなることが多く、刺入が難しくなります。

さらに角度が悪ければ気胸の可能性が出てきますので注意が必要です。

ですので側臥位、仰臥位がオススメになります。

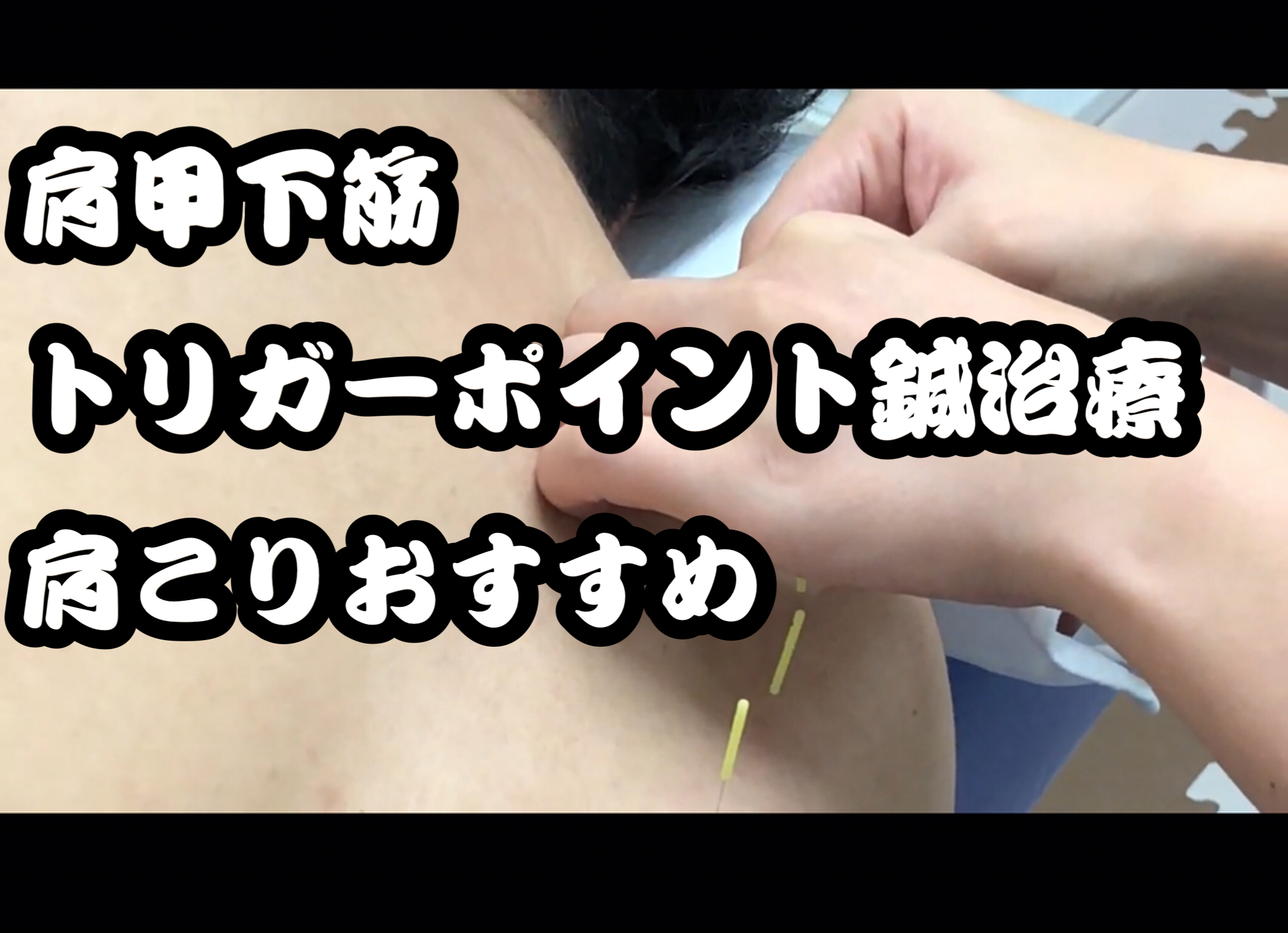

肩甲下筋の側臥位での刺入

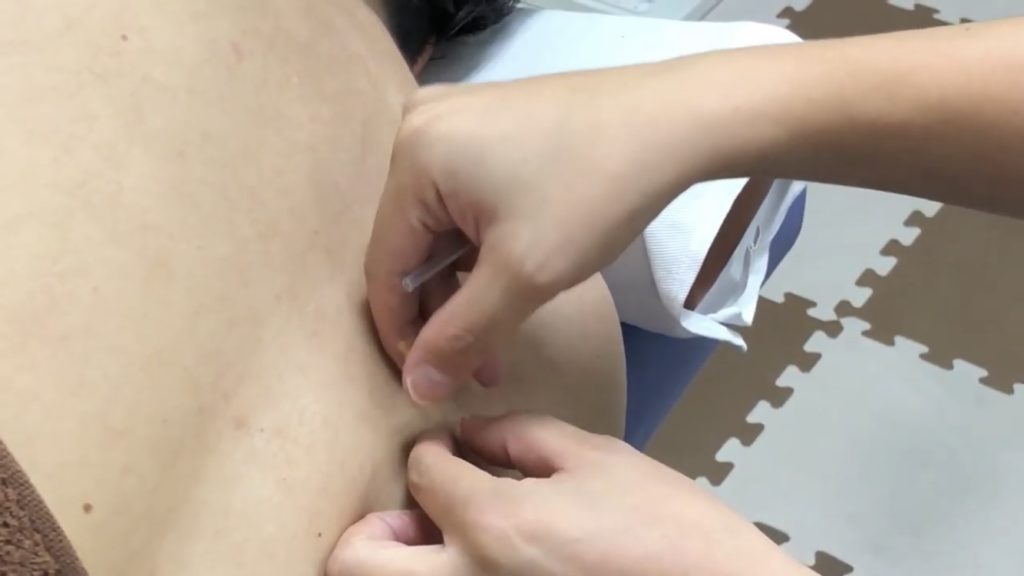

側臥位でする場合のコツは上の写真のように少し肩を引くようにするのがポイントです。

少し肩を引くと肩甲骨の内縁が後方に出てきますので確認しやすくなります。

肩甲骨の内縁が露出することにより肩甲下窩に対して鍼が打ちやすくなります。

直刺でもいいのですが少し手前に向かって打つ方がトリガーポイントに刺入やすくなります。

肩甲下窩をこするように打つイメージになります。

このような感じですね。

実際に打っている動画はこちらになります。

肩甲下筋の仰臥位での刺入

仰臥位で鍼を打つ場合は肩関節外転90°、外旋位で行います。頭の下に手を入れてもらうと安定しますのでオススメです。

この姿位になると肩甲骨の外縁が露出しますので、肩甲下窩が狙いやすくなります。

ここでもやはり胸郭に対して鍼を打つと気胸の恐れがありますので、肩甲下窩をこするような鍼を打っていきます。

このような形になります。

パルスを流すと肩甲下筋に当たっているかどうかがしっかりわかります。低頻度(5Hz程度)で流すと筋収縮をおこすと小結節を触るとしっかり収縮しているのがわかると思います。

実際に打っている動画はこちらです。

見てもらうとありがたいです。

まとめ

肩甲下筋は五十肩や投球肩障害などの肩疾患には非常に重要な筋肉です。是非アプローチの1つとしてお役にたてれば幸いです。

私の場合肩障害でインピンジメントや肩に変な音がする場合などにも使っています。効果の再現性も高いやり方で腹臥位よりも安全性は高いと思います。

ローテーターカフの他の筋肉のトリガーポイントの記事もご覧になってください。