こんにちは!

当ブログの管理人の陣内由彦です。

今回はご質問を頂くトリガーポイントの本のおすすめするものについて書いていきたいと思います。

以前まとめたものは書いておりますが今回はその中で更にピックアップした記事になります。

まとめたものはこちらになります。

私はトリガーポイント刺鍼は痛みにアプローチをする鍼灸術としてはかなり有効だと思っています。

しっかり出来るようになれば再現性も非常に高くなるためおすすめです。

今回はその中で勉強しやすい本をご紹介していきます。

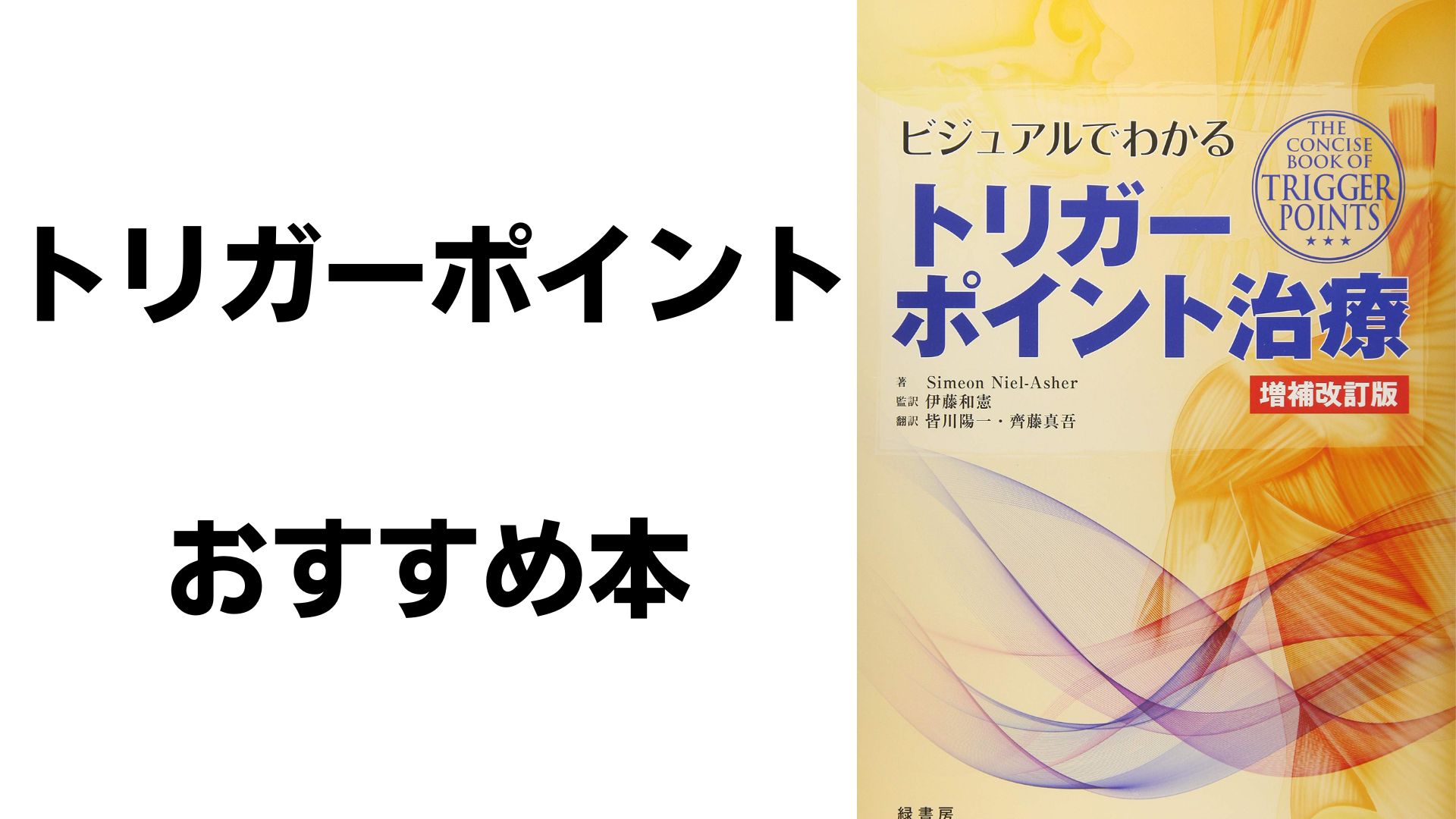

ビジュアルでわかるトリガーポイント治療

大型本で結構大きいサイズの本になります。

まず構成としては序盤が座学的な部分になり後半から筋肉ごと各論に入っていきます。

主な構成は

- 筋と筋膜の構造

- トリガーポイントとは

- トリガーポイントへのアプローチ法

- 各筋肉のトリガーポイントの好発部位と関連痛領域など

になっています。

この本の一番のいいところは全編がとてもきれいなビジュアルな絵が入っているところです。

ビジュアルでわかるトリガーポイント治療の前半部分

本書の前半部分は筋肉の構造や筋膜の性質などに触れています。

やはりここでもビジュアルがとても美しいものを使っているためイメージが作りやすく頭に入ってきやすいです。

絵がわかりやすいって本では重要な要素ですよね!

トリガーポイントや受容器は筋膜に多いといわれていますので、この部分の理解は臨床にはとても重要なことだと思います。

筋肉や筋膜が終わるとトリガーポイントの定義やトリガーポイントの基礎知識の項が始まります。

トリガーポイントを順序立てて説明されているのでわかりやすい構成になっています。

生理学的にみたトリガーポイントも書いてあるのでありがたいですね!トリガーポイントの発生する説もいくつか提唱されていますがそこも紹介をされています。

さらにトリガーポイントに対してのアプローチの仕方をドライニードル以外の方法も紹介されています。

このあたりは鍼灸師だけではなく柔整師や他のコメディカルスタッフにはとても役に立つ内容だと思います。

スプレー&ストレッチの方法を書いてある本は少ないと思いますよ。

ビジュアルでわかるトリガーポイント治療の後半部分

後半部分は

- 頭部・顔面

- 体幹・脊柱

- 肩・上腕

- 前腕・手掌

- 殿部・大腿

- 下腿・足部

の筋肉に別れて解説をしています。

ページを見開いて左側に筋肉の図が描いてあり、好発部位と関連痛領域が図示してあります。

これもビジュアルがきれいなので非常に見やすい作りになっています。

右側は

- 筋肉の語源

- 起始停止

- 作用

- 支配神経

- 基本的な機能・運動

- トリガーポイントが適応する痛み

- 関連痛パターン

- 鑑別すべき疾患

- 考慮するべき事項

- 患者さんへのアドバイス

- 治療の方法

が簡単にまとめて書いてあります。

各筋肉がページごとで完結しているのでめちゃくちゃ便利なんですよね!

僕は勉強するときだけではなく患者さんに説明するときにもこの本を使っています。

見やすい図なんで患者さんの理解度もすごい高いんですよね。

第一版でもいいって方はこちらでもかなり役に立ちます。

僕は両方持ってますよ〜

まとめ

今回はおすすめ本として『ビジュアルでわかるトリガーポイント治療』をご紹介しました。

若手のうちは本を買うのもかなり吟味すると思います。

今回の記事を参考にしてもらえたらありがたいです。

では今回はこれまで‼

最後まで御覧いただきありがとうございました。