今回は運動鍼についての第7弾『手首の腱鞘炎の運動鍼』です。

過去の運動鍼の記事はこちらになります。

あわせてどうぞ!

第1弾『首の運動鍼』

第2弾『シンスプリントの運動鍼』

第3弾『股関節の運動鍼』

第4弾

『ハムストリングの運動鍼』

第5弾

『膝の痛みの運動鍼』

第6弾

『腰の運動鍼』

運動鍼シリーズも今回で第7弾になりました!

当ブログでもよく見て頂いてますしYouTubeの方もUPするとよく見ていただいています。

効果の高さと再現性の高さで注目されているのかなと思います。リスクも少ないですよ。

是非最後までよろしくお願いします。

手首の腱鞘炎、ドゲルバン病

ドゲルバン病は妊婦さん、出産後の女性や中高年の女性に起こる手首の橈背側に起こる狭窄性の腱鞘炎です。

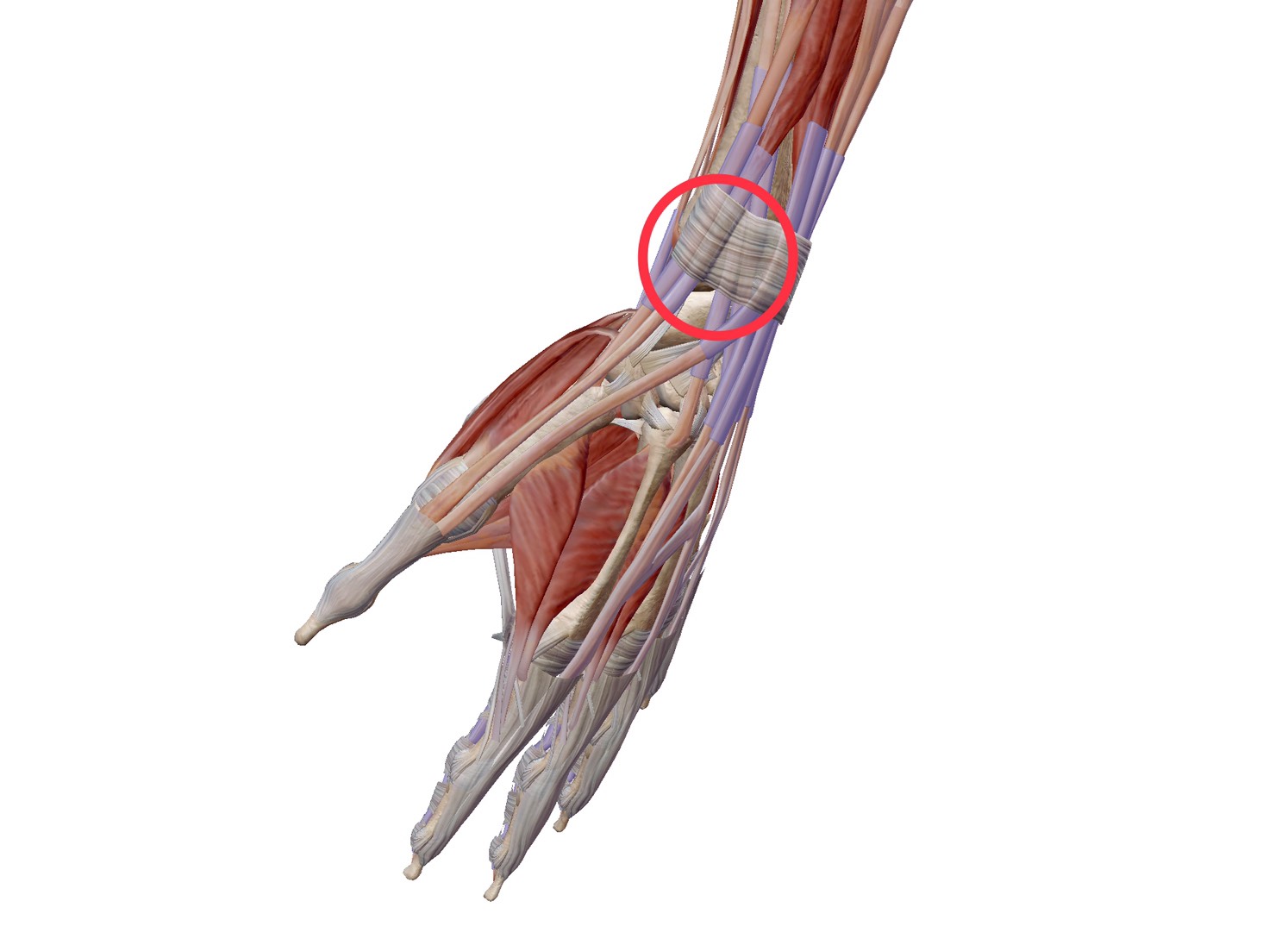

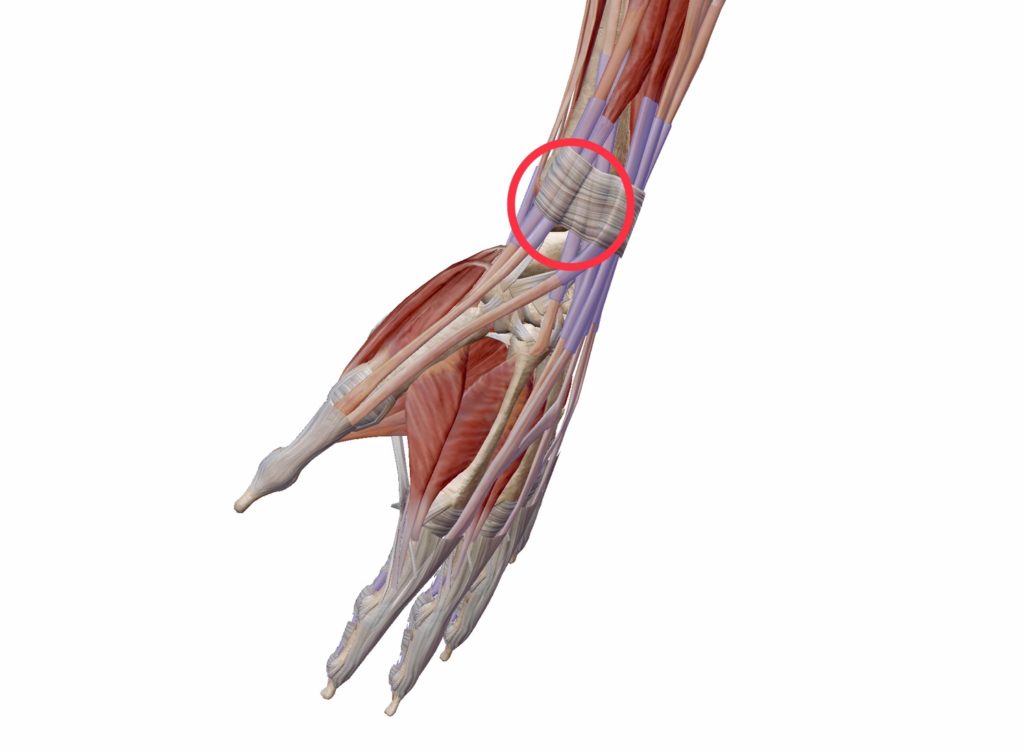

短母指伸筋腱と長母指外転筋が手首の背側にある手背第一コンパートメントを通るところで狭窄され腱鞘炎を起こします。

症状は

- 手首の痛み

- 腫れ

- 症状がひどい人であれば自発痛

などがあります。

出産後のお母さんが赤ちゃんをお風呂に入れ始めて痛めることが多いですよね!?頭を把持するときに母指をひろげている人が多いので母指を人差し指につけた形で把持するだけで症状の悪化を防げますよ!

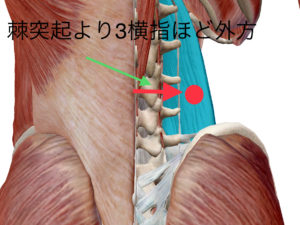

手首の腱鞘炎、ドゲルバン病の運動鍼の刺入点

ドゲルバン病の刺入点は圧痛の一番あるところや腫れがあるところを中心にやっていきます。

刺入するポイントは基本は短母指伸筋腱と長母指外転筋に沿って入れることが多いです。

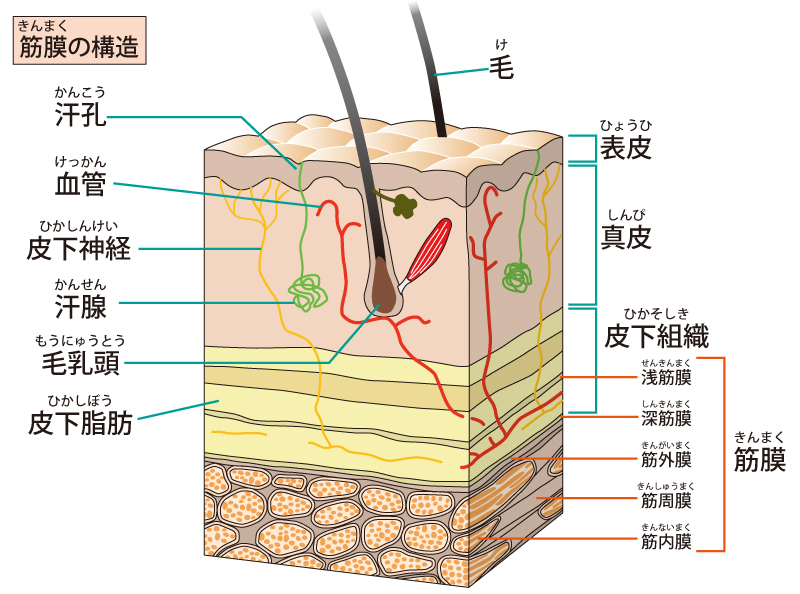

今回する運動鍼は皮下組織に刺入するかたちになるのですが、皮下と浅層筋膜の滑走をよくする目的で行います。

滑走をよくするために浅層筋膜の間に鍼を入れると腫れが引くことがあります。私は皮下組織にゆとりができるので循環がよくなっていると思っております。

手首の腱鞘炎、ドゲルバン病の運動鍼のやり方

実際のやり方はこちらになります。

鍼の刺し方は撚鍼で刺しています。全体の流れもありますので時間のある方は是非動画も確認してみてください。

静止画でも説明していきます。

まず下処理ではないですが、鍼を刺す前の事前準備で皮膚を少し持ち上げるようにします。

これを前腕の橈背側全体的に行います。

こうすることによって皮膚の動きがよくなります。うまくいけばこれだけでかなりの可動域が出ますよ。

使っている鍼は1寸の1番鍼です。

なるべく短鍼を使った方がいいですよ。5分鍼の2番あたりまでよく使います。

管鍼法でもいいのですが撚鍼の方が断然行いやすいです。

今回はこのように3本入れています。

状態に合わせて鍼の本数や部位は変えてください。

この状態で手首を尺屈させていきます。

尺屈させる前に不安感を取るために背屈や掌屈をしてもいいと思います。

鍼がうまく刺さっていると手首を動かしても鍼が動くことがありません。

この図でいうと皮下組織の手前ぐらいまでに鍼を打っている感じですね。

管鍼法では弾入した時点で筋膜まで刺さっていることが多いのでやはり撚鍼法がおススメです。

何度か運動を行っていくと可動域が広がっていくのがわかりますし、患者さんも実感すると思いますよ。

効果が出ればその刺入点にパイオネクスや皮内鍼などを入れると効果的です。

まとめ

ドゲルバン病は手首が動かせなくて非常に困っている方は多いです。

その中で運動鍼は再現性、即時性も高くリスクも少ない手法だと思っています。

是非普段の臨床にお役にたてればと思っております。